Die vegetarische und vegane Ernährung und Fütterung für Hunde

Für einige liegt es bereits auf der Hand oder doch im Napf. Der Vegetarismus ist eine fleischlose Ernährung, während Veganismus den Verzicht auf jegliche tierische Erzeugnisse (also auch Milch und Eier) bedeutet.

Über die Verbreitung dieses Ernährungsstils kursieren unterschiedliche Angaben. Wie die Statista-Grafik auf Basis einer Umfrage des IfD Allensbach zeigt, ist jedoch ein Trend zur vegetarisch-veganen Ernährung für Hunde auszumachen. Die Anhängerschaft für eine fleischlose Ernährung wächst – zumindest unter den Zweibeinern. 2020 ordnen sich rund 1,3 Millionen mehr Menschen als Vegetarier ein als noch 2016. Das entspricht einem Zuwachs von rund 23 %. Bei den Veganern fällt das Plus in absoluten Zahlen mit etwa 300.000 Menschen geringer aus – ein Anstieg um rund 41 %.

Doch was bedeutet dieser Trend für die Veggie-Ernährung des eigenen Hundes? Wir von Futtermedicus möchten diesbezüglich für mehr Transparenz sorgen – verständlich, nachvollziehbar und fachlich kompetent für die individuelle Fütterung und Ernährung deines Hundes!

1. Warum veggie für den Hund?

Die persönlichen Motive für eine vegetarische oder vegane Ernährung und Fütterung für Hunde sind durchaus unterschiedlich. In Zeiten des Klimawandels spielen ökologisch nachhaltige Aspekte für viele Konsumenten eine stetig größer werdende Rolle.

Im Vergleich mit der Herstellung pflanzlicher Lebensmittel fällt die Klimabilanz in der Produktion tierischer Produkte negativer aus. Ein weiterer Grund für eine vegetarische oder vegane Ernährung stellt für viele Konsumenten die Unterstützung einer nachhaltigen Tierhaltung bzw. der allgemeine Tierschutz dar.

Auch diverse Lebensmittelskandale haben die Angst vor gesundheitlichen Risiken durch die Fleischfütterung (z.B. Hormone, BSE etc.) geschürt oder der Tierbesitzer greift aufgrund gesundheitlicher Probleme seines Hundes (z.B. Futtermittelunverträglichkeit, Allergie, Harnsteine) auf die Veggie-Ernährung zurück.

2. Faktencheck: Ist mein Hund ein reiner Fleischfresser?

Unser heutiger „moderne Wolf“ hat sich im Laufe der Evolution mit einer hohen Anpassungsfähigkeit ausgestattet. Somit gehört der Hund zu den Beutetierfressern und weist einen daran angepassten Zahn- und Verdauungsapparat auf. Die Verdauung von Pflanzenfasern wie Zellulose oder Pektin kann aufgrund des einhöhligen Magens und des sehr kurzen Dickdarmes kaum vorgenommen werden.

Der Hund hat aber aufgrund seiner langen Domestikationszeit bereits einige Anpassungen in seiner Genetik erhalten, die das Leben mit dem Menschen deutlich erleichtert haben. So ist z.B. die Genaktivität seiner Amylase (Enzym zur Stärkeverdauung) 28-fach höher ist als beim Wolf (Studie: Axelsson 2013). Daher gelten die Hunde als Carni-Omnivore, sprich Allesfresser.

Aus wissenschaftlichen Studien lässt sich zwar ableiten, dass man einen Hund veggie (vegetarisch/vegan) ernähren kann, allerdings muss die Zusammensetzung des Futters unbedingt ausgewogen sein, damit es langfristig nicht zur Fehlernährung kommen kann.

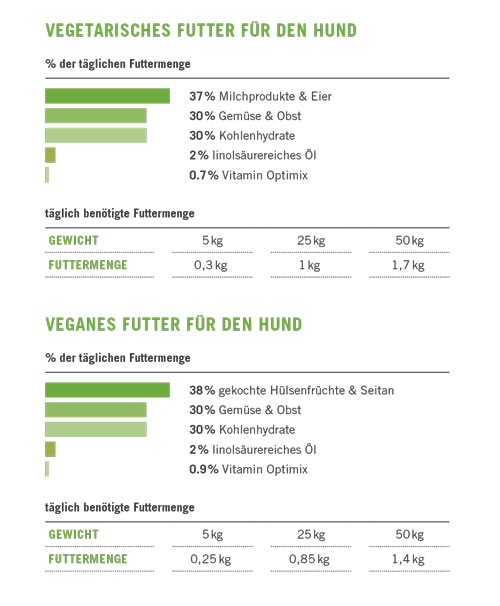

Dies bedeutet, dass der Energie-, Protein- und Aminosäurenbedarf sowie der Bedarf an allen Mineralstoffen und Vitaminen gedeckt sein sollten und dass die Futterbestandteile (Proteinquellen, Kohlenhydrate, Gemüse, Öle, Zusätze) in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen.

Wer das vegetarische Hundefutter selbstzubereitet, kann Vitamin B12 – welches ausschließlich in tierischen Futtermitteln enthalten ist – über ein passendes Mineralvitaminpulver ergänzen.

Ebenso spielt der Gehalt an Aminosäuren eine relevante Rolle bei der Veggie-Hundeernährung. So gehören Isoleucin, Leucin, Methionin, Lysin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin zu den essentiellen Aminosäuren. Dabei ist es entscheidend, dass die Aminosäuren in der richtigen Menge enthalten sind. Besonders viel Wert legt man auf Methionin und Tryptophan, da diese Aminosäuren bei veganen Rationen als erstes knapp werden können.

.jpg)